Discipline come la fisica non sono facili da capire, soprattutto durante gli anni liceali, quando i ragazzi pensano alle ragazze, ai motorini, alle uscite con gli amici, alla musica, allo sport e ad altre mille distrazioni, mentre le ragazze hanno a che fare con una più ampia lista di complessità che io non sono certo in grado di spiegare.

Lo studio è importante, tutti i giovani lo sanno, ma nella piramide delle esigenze spesso viene classificato nei gradini più bassi, proprio in fondo in fondo.

Discipline come la fisica ti fanno perdere un sacco di tempo, o almeno ne sei convinto quando la materia proprio non ti interessa, o non la capisci, o non c’è un professore capace di fartene innamorare. Sette brevi lezioni di fisica risponde a queste ultime tre considerazioni.

Il breve saggio è scritto da un professore di fisica che invece di scrivere, descrivere e insegnare, preferisce raccontare. E questo già mi piace da morire.

Con un lessico semplice, scorrevole e colloquiale, Carlo Rovelli cerca di farti entrare nell’affascinante mondo della scienza attraverso una porta secondaria, una di quelle che conducono nel dietro le quinte della questione, dove ti trovi faccia a faccia con le star, gente come Einstein, per citarne uno a caso.

La scienza, prima di essere esperimenti, misure, matematica, deduzioni rigorose, è soprattutto visioni.

Sette brevi lezioni di fisica raccoglie tutto quello che serve per innamorarsi della materia. Chiunque può leggerlo e capirlo, anche chi non ha particolari basi scientifiche.

Certo, tra le pochissime pagine si incontrano momenti più complessi che richiedono forse una rilettura o un approfondimento, ma si scoprono, molto più spesso, paragrafi chiari e scorrevoli che ti fanno letteralmente immaginare il funzionamento del mondo: la gravità, i buchi neri, lo spazio che si piega, il tempo che scorre più velocemente o addirittura Einstein che fissa una lavagna piena di equazioni e all’improvviso cancella tutto per scriverne una soltanto, unica, semplice e riassuntiva.

Lo stile con cui la realtà viene raccontata costruisce nell’immaginario del lettore una chiara visione degli argomenti: la maestria di Rovelli sta proprio nel riuscire a fare immaginare con precisione le cose che spiega, un po’ come accade guardando le trasmissioni scientifiche su Focus o Discovery Channell.

Leggere di fisica ci permette di vedere la fisica.

È questa la vera meraviglia del libro. Trasformare le frasi in immagini, mica semplice, soprattutto pensando alla complessità dell’argomento. Mi riesce impossibile non riportare alcuni frammenti concisi e meravigliosi come questo:

è come se Dio non avesse disegnato la realtà con una linea pesante, ma si fosse limitato a un tratteggio lieve.

O addirittura:

La fisica apre la finestra per guardare lontano. Quello che vediamo non fa che stupirci. Ci rendiamo conto che siamo pieni di pregiudizi e la nostra immagine intuitiva del mondo è parziale, parrocchiale, inadeguata. Il mondo continua a cambiare sotto i nostri occhi, man mano che lo vediamo meglio.

A chi è rivolto questo libro?

Per assurdo, lo consiglierei innanzitutto a tutti i docenti di qualunque scuola, facoltà e disciplina. Ogni insegnante ha il dovere, a mio avviso, di far innamorare gli studenti della materia che gli compete.

Altra fetta di target riguarda chi, come me, al liceo se ne fregava della fisica. Leggere il primo capitolo farà rimpiangere di non averla studiata abbastanza.

Infine, coloro che guardando Interstellar si sono resi conto di non aver capito granché della curva spazio temporale, – ma ne sono comunque rimasti affascinati -, tutti quelli che si incantano davanti i programmi scientifici in tivù e tutti quelli che danno sempre una possibilità ad un libro completamente differente dalle altre letture presenti nella libreria di casa, ecco, questo libro è anche per loro.

Nel diario di un copywriter ci sono appunti di ogni genere, anche insensati. Spesso si tratta di bozze, citazioni, consigli (di altri), disegni (solitamente pessimi), versi di canzoni, scritte indecifrabili che non hanno avuto il dono di incontrare una grafia elegante, idee per ipotetiche startup che non diventeranno mai startup e un mucchio di altre cose più o meno ordinate.

Le mie Moleskine sono piene di tutte queste cose, molte delle quali non attraversano mai l’evoluzione da cartaceo a digitale, ma ce ne sono alcune, come in questo caso, che trascrivo dalla carta a questo blog che è, a tutti gli effetti, un vero diario, proprio come le Moleskine, con la differenza che qui sul web le pagine non ingialliscono.

Da mesi e mesi trascrivo e ritrascrivo i consigli che David Ogilvy consegnò ai dipendenti di Ogilvy & Matther nel 1982. Semplicemente dieci velocissimi consigli. Come se per lui fosse davvero tutto li il segreto per scrivere bene, che di conseguenza significa lavorare meglio.

La traduzione che ho ricavato, tuttavia, non rende giustizia al suono ricercato dall’autore, per cui suggerisco di leggere anche la versione in lingua originale.

Come scrivere bene

Meglio scrivi e più carriera farai in Ogilvy & Mather. Le persone che pensano bene, scrivono bene. Scrivere bene non è una dote innata, bisogna imparare a farlo.

Ecco dieci regole:

- Leggi il libro sulla scrittura di Roman e Raphaelson. Leggilo tre volte;

- Scrivi come parli, in modo naturale;

- Usa parole brevi, frasi brevi, periodi brevi;

- Non usare parole come riconcetualizzare, demistificazione, attitudinalmente, giudicante. Sono il marchio di somari presuntuosi;

- Non scrivere mai più di due pagine riguardo un argomento;

- Controlla le citazioni;

- Non inviare mai una lettera o un appunto il giorno stesso in cui li hai scritti. Rileggili ad alta voce il mattino dopo e correggili;

- Se è una cosa importante, chiedi aiuto ad un collega per migliorarla;

- Priva di inviare la tua lettera o appunto, assicurati che sia assolutamente chiaro quello che vuoi che venga fatto;

- Se vuoi che qualcuno faccia qualcosa, non scriverglielo. Alzati e vai a dirglielo.

Non serve un genio per capire che i consigli di David Ogilvy vanno ben oltre lo scrivere ma si concentrano anche sul buon senso e l’educazione di ogni professionista, due concetti fondamentali per la salute di ogni ambiente lavorativo.

Le pagine delle mie Moleskine sono inzuppate di inchiostro e grafite. Frasi, pensieri, giochi di parole, appunti, nomi, disegni, briefing, esercizi per stimolare la creatività, cose che di solito hanno a che fare con il mio lavoro. Ci sono un sacco di annotazioni che si ripetono, scritte più volte da un taccuino all’altro, cose appuntate una volta, riaffiorate in altri fogli e diventate motivo di una nuova annotazione.

Se mi tornano a balenare nella mente, e le riappunto sul taccuino, dev’essere per un qualche motivo che, di preciso, non saprei descrivere, ma sono convinto, abbastanza convinto, che mi serviranno sempre.

Volevo scriverne un testo in prosa, ma mi rendo conto che è più semplice utilizzare un elenco puntato: riportandole in rispettoso ordine cronologico, ne trovo un senso che spiega il mio modo di operare nel mondo pubblicitario.

Effettivamente non ho mai redatto un manifesto personale, da rispettare e da consigliare a colleghi, clienti, amici o persone che capitano per mille motivi su questo sito o nella mia vita.

Chiamarlo manifesto è fuorviante. Ma di certo non si tratta né di regole né di consigli. Sono, piuttosto, appunti.

Appunti di un copywriter

- L’ego va messo da parte, sempre. I clienti non pagano per la tua bravura, pagano per i risultati.

- Il copywriter non è un barbaro. Nel senso sociologico del termine (inteso da Baricco nel saggio “I Barbari”).

- La creatività non (sempre) paga.

La creatività non paga (molto).

La creatività crea valore. - Di umiltà non è mai morto nessuno.

- La “regola delle tre carte” non fallisce mai: prezzo basso, qualità, breve tempo. Ogni cliente ne può scegliere solamente due.

- La professionalità non passa mai di moda. Come l’etica.

- Salvo rarissime eccezioni, i libri che promettono di insegnare a scrivere bene (o in modo creativo, efficace e altri termini simili) non sono utili quanto i romanzi degli autori che sanno scrivere per davvero.

- “Confessioni di un pubblicitario” è l’unico libro indispensabile. Il resto è tutto bla bla bla.

- Le persone che insegnano ad avere successo, hanno successo?

Altra versione: quelli che insegnano ad avere successo, hanno un portfolio di spessore?

Altra versione ancora: giacca e cravatta non fanno di te un professionista. - Se non hai mai lavorato con la stampa, smetti di fare quello che stai facendo e lavora con la stampa. Devi toccare la carta, riconoscerne lo spessore, la porosità, l’odore. Devi capire come viene assorbito l’inchiostro e guardare i font deformarsi. Litigare con un art director sulla scelta dei colori e sulla posizione del testo.

- Raccontare è meglio di descrivere.

- Molte cosa sembrano innocenti, e sono invece visual design.

- È sbagliato mettere a confronto la stampa con il web, è giusto, piuttosto, cercarne la relazione.

- La storia dell’arte insegna più di un libro didattico.

Altra versione: Van Gogh era un grande Art Director. - Gli account pensano in modo totalmente differente dal tuo, ma spesso hanno ragione loro.

- Ci sono decine di font stupendi, non utilizzare solo Helvetica e Trade Gothic.

- Inventa progetti personali di comunicazione, servono a tenere in allenamento il cervello.

- Internet ha una memoria migliore della tua.

- SEO è una parola che ti farà imbestialire e una disciplina che spesso fa a pugni con la creatività. Eppure c’è, è meglio farsene una ragione e accoglierla, ma senza esagerare. In casi di emergenza rivolgiti ad un esperto SEO (che di solito non è un SEO writer).

- Le idee non finiscono mai. A volte sono timide, si mimetizzano, scappano e ti prendono in giro. Stando seduto non le trovi di certo, esci fuori, fai una passeggiata nella natura, di solito si nascondono dietro gli alberi.

- Le idee non si riciclano, vanno nell’indifferenziata.

Altra versione: le idee degli altri sono sempre degli altri. - La pubblicità pulita vince sempre su quella volgare.

Altra versione: “il bene che c’è nel mondo supera il male, ma non di molto.” (cit. di Zalman Schachter-Shalomi).

Dicevo, sono frasi, bozze, appunti. Niente di più. Si sa mai che tornino utili a qualcuno.

Ci sono storie ovunque, anche dove meno ci si aspetta. Ci sono storie persino dietro le parole. Per trovarle è necessario cercare tra i significati, i significanti e l’etimologia dei termini. Se non ci credete provate a compiere questo esercizio di scrittura: scegliete un oggetto, uno a caso, e raccontatelo. Non descrivetelo, ma raccontatelo.

Fatelo utilizzando un tono ironico e dirottatelo verso un finale nostalgico, quasi con un pizzico di solitudine. Funziona.

Se non ci credete, ecco un esempio: raccontare un pattìno.

Il pattìno (o moscone)

Il nome esatto è pattìno di salvataggio, probabilmente uno dei termini meno azzeccati della lingua italiana. Se non lo hai mai visto con i tuoi occhi, magari nemmeno in fotografia, se nemmeno ne hai mai sentito parlare e all’improvviso leggi questo nome da qualche parte scritto senza l’accento sulla “i”, e quindi erroneamente leggi pàttino piuttosto che pattìno, dico, che idea ti fai?

Un pàttino. Ti immagini una sorta di marchingegno da calzare ai piedi o quantomeno da agganciare alle scarpe.

Di salvataggio. Dà l’idea di velocità, forza, sicurezza, qualcosa che permette appunto di salvare una vita, anche in modo incredibile. C’è il giubbotto di salvataggio, la scialuppa di salvataggio, la zattera, il bagnino, il cane, la sagola, i cartelli di salvataggio (si, ci sono anche i cartelli, detti anche segnali di salvataggio). E più o meno, di ogni cosa riesci a farti un’idea, ma del pattino, cavolo, del pattino di salvataggio proprio no.

Nel senso, chi indosserebbe un paio di pattini per soccorrere una persona in difficoltà? Che si tratti di un disagio o un sinistro avvenuto per strada, in acqua, in montagna, in una grotta o in un tunnel, penso ci siano almeno altri cinque mezzi migliori rispetto ai pattini con le rotelle (a meno che non ci si trovi in un lago ghiacciato e a qualcuno venga la strepitosa idea di indossare i pattini da ghiaccio per raggiungere la persone/cosa/animale in difficoltà).

Ma non si tratta di un marchingegno da calzare o agganciare alle scarpe, e ha davvero poco a che fare con i piedi. E poi si pronuncia con l’accento sulla “i”, pattìno, come nella canzone Stessa Spiaggia, Stesso Mare.

…e come l’anno scorso, al mare col pattìno…

Il pattìno di salvataggio, o moscone (e anche qui, sul perché del termine moscone ce ne sarebbe da discutere), è uno straordinario strumento che permette una rapida, leggera e fulminea navigazione nei tratti brevi. I bagnini di Baywatch se lo sognano un mezzo del genere, loro sono abituati alle moto d’acqua che, riflettendo sulla comodità del salirci sopra, accenderle, cavalcarle, tuffarsi, salvare la persona in pericolo, tornare alla moto e risalirci sopra in due, si impiega molto più tempo che balzare sul moscone, dare qualche colpo di remi, tuffarsi, salvare chi è in difficoltà e condurlo fino all’imbarcazione per farlo comodamente distendere o sedere.

Quindi per comodità ed efficacia nei tratti brevi, il moscone batte la moto d’acqua.

Unico neo: qualcuno potrebbe lamentarsi del mal di mare.

Non se ne fanno quasi più. Dicono che sia antiquato, pesante, lento. Sul web pochi ne parlano, anche se lo si intravede in qualche fotografia condivisa da chi è stato al mare in Romagna. A riguardo ho trovato un interessante articolo che ne racconta la scomparsa e il declino, definendolo l’imbarcazione da spiaggia per antonomasia.

È finita, l’epopea del moscone. Non solo in questa riviera che l’ha visto nascere ma in tutte le spiagge italiane. Al lido di Venezia il noleggio di pattini e pedalò (il cugino del moscone costruito in vetroresina e spinto a pedali) è stato chiuso. Chiusi anche i cantieri delle Marche e della Liguria che producevano queste “utilitarie del mare”. L’ultimo “mosconaio” è a Cattolica. «Riusciamo a resistere – dice Elvino Magi, 70 anni – perché chi fa soccorso in mare si è accorto che il moscone in legno è più robusto e veloce di altri mezzi in vetroresina. Facciamo 120 pezzi all´anno e più dell’80% escono da qui dipinti in rosso e con la scritta “Salvataggio”».

L’ultimo mosconaio è a Cattolica, la mia città, la stessa da cui scrivo, stasera, con i gomiti appoggiati sulla scrivania Ikea il cui legno è davvero una bestemmia confronto a quello del pattìno. Sto già pensando di andare a scoprire questa piccola azienda che lavora il legno, senza sapere cosa aspettarmi, oltre al profumo di artigianato.

Qualcuno potrebbe lamentarsi del mal di mare, dicevo.

Eppure quest’oggetto lo trovo di un romanticismo infinito. Remare richiede uno sforzo fisico non indifferente, “fa allargare il torace”.

Quando a 15 anni lavoravo in spiaggia lo utilizzavo tutte le mattine, remare era come sbattere le ali, e a seconda del senso e del “tocco” riuscivo a planare sull’acqua, virare con agilità, solleticare la superficie. Lo utilizzavo ogni mattino, poco dopo l’alba, e ogni sera, appena prima del tramonto, dopo aver chiuso tutti gli ombrelloni e aspettato che tutti i turisti lasciassero il lido per tornare in albergo, impugnavo le maniglie e li trascinavo sulla sabbia. Li strappavo al mare e li adagiavo senza remi dove l’alta marea non li avrebbe potuti raggiungere.

Mi ci sedevo sopra e guardavo la mia ombra allungarsi verso la riva.

Lì finiva la giornata di lavoro. Lì finivano le estati, quelle che non tornano più. Lasciavo qualcosa, come ognuno fa a 15, 16 anni.

E ora immagina un moscone sulla sabbia e senza remi, al tramonto. Sopra c’è un ragazzo seduto, che è mille persone tutte insieme. Immagina quella scena e dimmi se davvero pensi che non sia abbastanza romantica.

E se il mal di mare non valga la pena.

I nonni li ho persi molto presto, non ho nemmeno fatto in tempo a conoscerli per davvero. E capirli. Conservo ricordi vaghi in cui sono infusi i racconti dei miei genitori, e forse molte cose non sono nemmeno mai accadute, anche se mi piace pensare il contrario.

A farmi da nonni ci hanno pensato i miei vicini di casa, una coppia di anziani fortemente legata alla mia famiglia, brave persone, di quelle che fanno bene al mondo. Gente che ha sempre lavorato, che ha conosciuto la miseria e ha viaggiato per cercare la fortuna. Gente che poi l’ha trovata per davvero.

Con loro sono cresciuto, con le storie sulla guerra e la povertà, con i consigli su come crescere sano e mangiare le cose buone, come il pane pucciato nel vino. La donna, in particolare, si è sempre raccomandata con me e mio fratello di sostenerci e volerci bene. Di fare i bravi, sempre. Ad ogni mia visita e a qualsiasi incontro occasionale non mancava mai la frase

Nella vita l’importante è volersi bene, tutto il resto non conta, davvero.

Me l’ha ripetuta così tante volte che non mi sono mai soffermato a pensarci su per davvero, come se fosse solo una frase e basta. Perché come molte altre persone ho il difetto di non ascoltare mai i consigli degli anziani.

Poche settimane fa quella signora si è spenta. Serena, in pace, ricca di una vita dura e dignitosa. Negli ultimi giorni a malapena riusciva a riconoscermi. Ma quella frase ce l’aveva sempre pronta nel repertorio. Bisogna volersi bene.

Con quelle parole si è spenta. E allora io ci ho pensato, finalmente, ho ascoltato – la sento ripetermi quella frase anche ora -, mi sono fermato, come solo davanti alla morte si riesce a fare. Stop. Ho cercato con ferocia di tenere stretti i ricordi e analizzarli uno ad uno senza giungere ad una conclusione precisa, sicuro che il senso della vita fosse esattamente li, come imprigionato. È servita qualche lacrima per capire una cosa apparentemente banale:

Il tempo non si ferma, certe cose non si possono proprio cambiare mentre altre non torneranno mai più, e l’unica cosa che possiamo fare per tenerle strette a noi è fermarci, ascoltare, e volerci bene.

Io che ho collezionato casini e guai di ogni tipo vorrei davvero riuscire a farlo, dimenticandomi della frenesia di questi giorni e di tutta la superficialità delle cose a cui sono solito attribuire troppa importanza.

Scrivere il titolo di un articolo non è semplice, soprattutto se ci tieni davvero a quello che scrivi, ancora di più se ne rispetti il gesto e la passione, o il mestiere.

In questo post non mi interessa insegnare la tecnica o i trucchi per farlo, non ne avrei mai il coraggio e la presunzione. Preferisco invece affrontare la tendenza che da un paio di anni a questa parte tempesta le redazioni di blog e magazine online: scrivere titoli (e articoli) sfruttando l’effetto elenco numerato.

Molti dei siti web che leggo quotidianamente lo fanno, spesso anche senza pietà, come Ninja Marketing che poche settimane fa riportava nella home page i seguenti titoli:

- 6 modi per diventare leader di un team di sucesso

- 5 storie che ti faranno venire voglia di cambiare vita

- 10 app dalle quali c’è sempre qualcosa da imparare

- 10 cose che gli startupper dovrebbero sapere

- Love wins: 5 brand gay friendly prima che fosse mainstreem

- I 6 gadget più cool per le vostre vacanze

- 7 competenze social per lavorare nel mondo della musica

Su 20 articoli presenti nella home, 7 sono scritti con questa formula che non esito a definire acchiappa click.

Anche il seguitissimo Wired non è da meno, due settimane fa, nella home page spiccavano in ordine cronologico:

- I 10 grandi film con trame impossibili

- 10 ragioni per (ri)vedersi IT Cloud

- 3 problemi matematici che ti faranno impazzire

- I 5 consigli delle donne tech per lavorare (ed avere successo) nel mondo digitale

O ancora, su Agrodolce:

- 12 trucchi per non piangere tagliando le cipolle

- barbeque americano: 5 salse imprescindibili

- 12 modi di cucinare i pomodori

- 10 tipi di latte vegetale da provare

- 20 varianti per ravvivare l’insalata caprese

Sul web di questi titoli se ne trovano a centinaia, perché funzionano, perché vanno di moda. O meglio: perché funzionano? Perché vanno di moda?

A mio avviso c’è una sola risposta per entrambe le domande:

Il mondo è un posto troppo grande per essere conosciuto tutto, eppure la voglia di leggere ed informarsi sembra non avere fine. Vogliamo conoscere e imparare nel minor tempo possibile. Preferiamo un elenco puntato ad un testo in prosa, e cerchiamo di spacchettare il sapere per leggerne solo le voci in grassetto, soltanto l’essenziale. Pretendiamo il controllo del tempo e temiamo che la lettura ce lo porti via.

I titoli con i numeri fanno risparmiare tempo, comunicano al lettore che l’articolo è semplice da fruire, che può essere letto in pochi istanti, e la promessa di un punto elenco rende tutto più leggero e ordinato.

Ecco perché funzionano e, di conseguenza, perché vanno così di moda. Perché questi non sono i giorni della prosa e della scrittura elegante, ma piuttosto i giorni dello schematizzare le cose, le storie, il sapere.

Tuttavia, la mia perplessità consiste nel fatto che questo meticoloso semplificare possa perdersi in un senso di superficialità.

E la superficialità è un batterio dello scrivere, diffusissimo, di quelli che fanno dimenticare il vero motivo per cui prendiamo in mano una penna o apriamo un foglio di testo.

Perché scriviamo.

Questo dovremmo sempre chiederci. Perché scriviamo?

E la risposta, che ci crediate o no, è sempre un titolo perfetto. Non ci sarà spazio per punti elenco o schemi numerati, salvo rare e obbligatorie eccezioni.

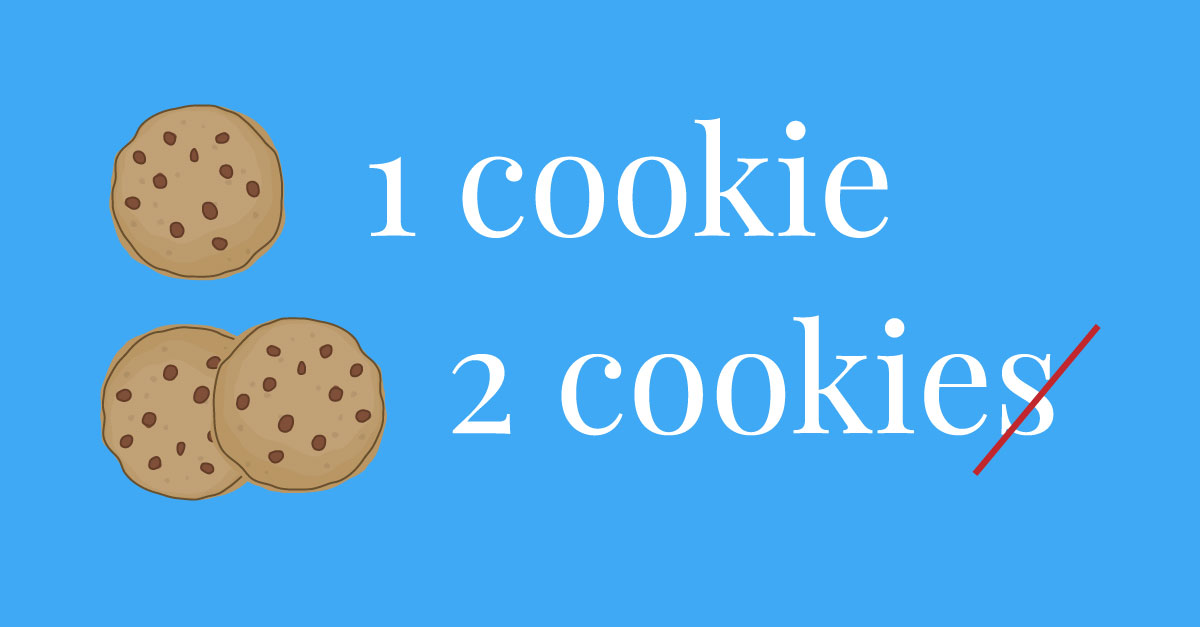

In questi giorni non si fa altro che parlare di cookie. Cosa sono, a cosa servono, come adeguarsi alla cookie law, eccettera eccetera.

Purtroppo e per fortuna, lavorando nel campo della comunicazione mi son trovato a leggere di tutto e di più sull’argomento, e la cosa che più mi ha colpito, per deformazione professionale, è stato leggere la parola cookie con la S plurale, cookies.

Siccome sono pignolo, secondo alcuni eccessivamente pignolo, ci tengo a chiarire che cookie è un termine inglese ormai d’uso anche nell’italiano tecnico, e come altri nomi inglesi segue una sola regola:

in italiano, i nomi stranieri sono invariabili.

Questa affermazione è testualmente tratta da “Italiano – corso di sopravvivenza” di Massimo Birattari (la Bibbia per chi scrive, e non solo) e come tutte le regole è ricca di eccezioni, soprattutto per lingue come il francese o lo spagnolo, ben evidenziate nel volume. È anche una questione di orecchio, perché frasi come ho comprato due computers fanno davvero venire i brividi. O anche ho parlato con gli art directors, brrr, o ancora i festivals estivi, aiuto! C’è poi chi scrive Ronaldo ha fatto due goals, quando esiste anche l’italiano gol (guai a chi scrivi gols!).

Probabilmente è capitato a tutti di soffermarsi a riflettere sulla questione e di cercare online diverse definizioni. Il consiglio per non sbagliare è sempre quello di utilizzare di più il dizionario e ricordarsi che i nomi inglesi, al plurale, sono sempre invariabili, niente S finale. Punto.

Quindi, tornato alla parola cookie, anche nel caso fossero dieci, venti o centomila, restano sempre cookie, mai cookies.