Circa un anno fa ho comprato un taccuino Moleskine in versione limitata: riportava Batman in copertina, una tentazione alla quale non ho saputo resistere. Tra i tanti supereroi, Batman è uno dei miei preferiti, secondo solo a Clark Kent. Se un anno fa, nell’eCommerce Moleskine Shop ci fosse stato il taccuino di Superman avrei certamente preferito quello, ma all’epoca il negozio offriva solamente l’edizione con l’uomo pipistrello. Non ho esitato a farla mia.

La pagina web dedicata al prodotto è ancora online e il taccuino è tutt’ora in vendita (cosa che mi fa pensare che non sia poi una limited edition, ma vabbè), in essa si trova un testo scritto da un copywriter a me sconosciuto ma che ha il massimo della mia stima:

“La leggenda continua: Batman, l’eroe urbano, è approdato sulla copertina del taccuino Moleskine. L’illustrazione del paesaggio urbano di Gotham stampata sul risguardo, gli adesivi a tema e i quattro diversi design tra cui scegliere, sono la tua chiave di accesso per Gotham City”.

Complimenti al copywriter, davvero. Non so che darei per poter scrivere di supereroi e battaglie del bene contro il male, di ambientazioni e simbologie del mondo DC Comics e altre cose che riguardano persone con i superpoteri.

Ma comunque, non è questo il punto. Il fatto è che il taccuino che ho acquistato contiene otto adesivi raffiguranti le più celebri versioni del logo dell’uomo pipistrello. Ora, in gergo volgare, più che volgare, li chiamo “adesivi di Batman”, come ho scritto nel titolo, rendendomi perfettamente conto della grossolanità e dell’imprecisione della mia scrittura, la quale afferma che, letteralmente, tali adesivi sono di proprietà di Batman. So che non è particolarmente corretto, tuttavia preferisco chiamarli così, “adesivi di Batman”, come d’altronde fa anche Peter Griffin nella celebre frase

“Lois, questo non è il mio bicchiere di Batman”.

Ma il punto non è nemmeno questo. Sto continuando a dilungarmi e la colpa è l’infinito piacere che trovo nello scrivere. Scusate, è più forte di me. Arrivo al punto, ora. Questi adesivi sono davvero stupendi, li amo tantissimo. E quando li ho avuti tra le mani per la prima volta ho pensato che avrei potuto utilizzarli in tantissimi modi, appiccicarli in posti non convenzionali, su oggetti meravigliosi, appropriati o, a mio avviso, perfettamente idonei per accogliere il logo di Batman.

Dopo un anno esatto sono ancora tutti qui sulla mia scrivania in attesa di essere usati. Il problema, purtroppo per loro, riguarda me: non sono mai riuscito a decidere dove incollarli.

Pazzesco, otto adesivi, e niente, ogni volta che trovavo un posto in cui attaccarne almeno uno, boh, qualcosa mi fermava, una sorta di imperativo severo. Ricordo di essere stato vicinissimo dall’appiccicarne uno sopra un biglietto di carta, da inserire successivamente nello spazio dedicato al foglietto dell’assicurazione dell’auto, quello incollato nella parte interna del parabrezza. Così dall’esterno si sarebbe visto il logo di Batman.

L’idea mi sembrava fantastica, o almeno lo era per me che amo rendere “super” ogni cosa di mia proprietà. Tuttavia c’era qualcosa di non corretto. La mia Golf grigia, anzi, tungsten silver, non ha nulla di simile alla celebre Batmobile, che è nera e decisamente “aggressiva”. Avessi avuto un’auto a due posti, nera e con l’assetto ribassato, la cosa si sarebbe potuta fare. Ma no, l’adesivo di Batman sulla mia auto non era adatto.

Così, tanto per togliermi lo sfizio di personalizzare quello spazio sul parabrezza, ci ho inserito il marchio di Superman. Lui non guida auto ma vola, e la mia Golf di certo non levita, però capitemi, dovevo pure inserire qualcosa in quello squarcio così “vuoto”. Capite quanto sia importante per me la questione?

Ma non sono un supereroe

A distanza di un anno ho ancora otto adesivi raffiguranti otto versioni del logo di Batman. E questo dimostra quanto le mie indecisioni tengano a freno la creatività e la voglia di fare, personalizzare, raccontare e, soprattutto, comunicare.

Cose banali, come questi dannati adesivi, talmente belli da non volerli mai appiccicare per la paura di pentirmene e di non poterli più recuperare, svelano un lato troppo timoroso della mia personalità. Una terribile insicurezza di sbagliare.

Se penso a quante situazioni simili ho bruciato e quante occasioni ho perso per la paura di compiere un gesto che, con le dovute distanze, non è poi così differente dall’attaccare (e quindi allontanare da me) un adesivo, se penso alla follia di cercare un luogo perfetto senza trovarlo mai, e all’assurdità che tutto ciò è una metafora della vita, capisco quanto le piccole scelte siano in realtà una copia in scala della mia anima. Di come sono. E chi sono.

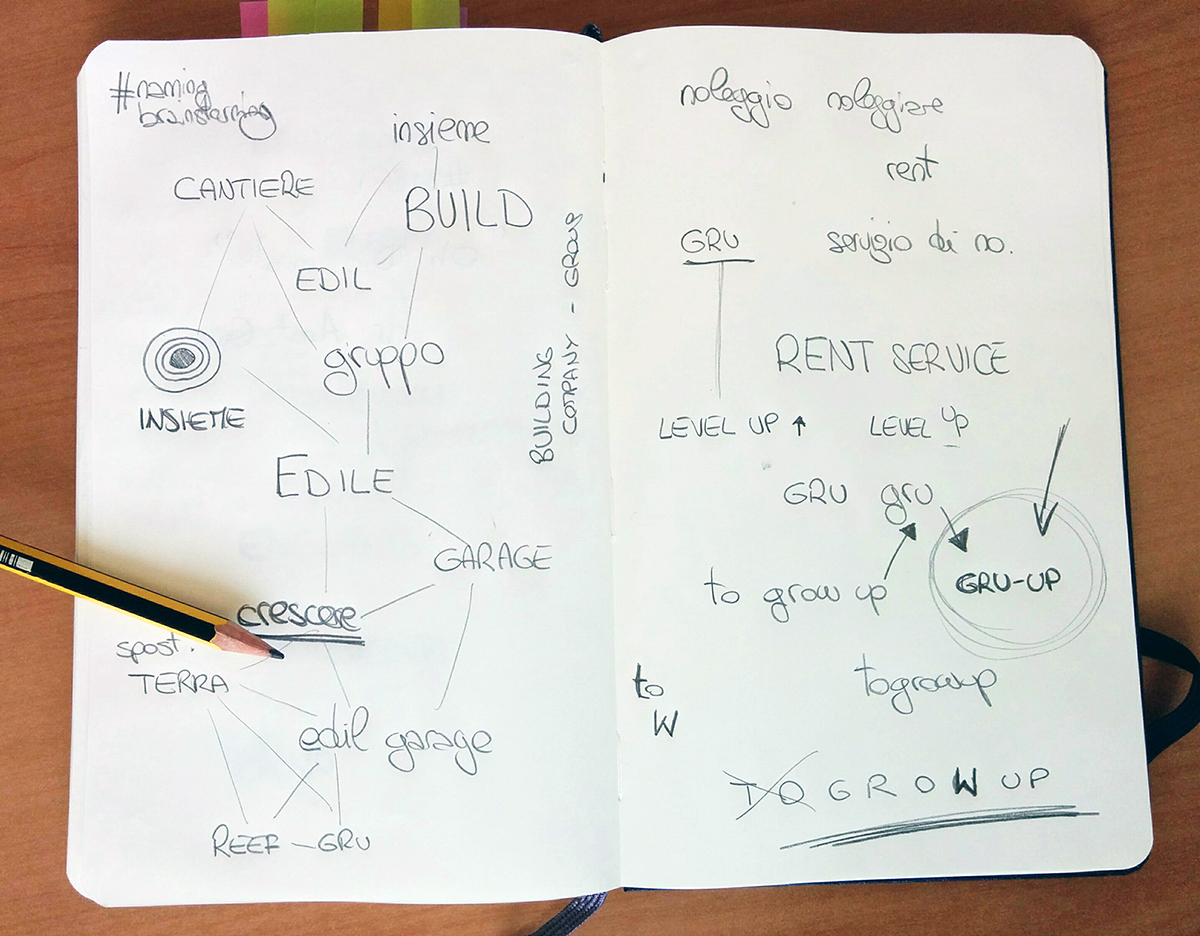

In tutto questo, la cosa davvero bellissima è il trovarmi qui a scrivere, con la Moleskine piena di appunti e gli adesivi ancora immacolati sulla scrivania. Non so ancora se ne appiccicherò mai uno, ma so per certo che continuerò a scrivere sempre, per il semplice gusto di rapire storie e riflessioni anche da oggetti qualunque, come un taccuino, oggetto bellissimo e dal nome nostalgico e musicale, che serve a nient’altro che questo: appuntare, scrivere e disegnare storie invisibili.

Taccuino. Leggilo a voce alta, assapora il fascino della sua pronuncia. Non è una parola bellissima?